「スムージーや酵素などでの食事の置き換え」や「糖質制限ダイエット」などの無理な食事制限は続かずリバウンドするばかりではなく、栄養バランスの偏りから健康を害してしまうこともあります。

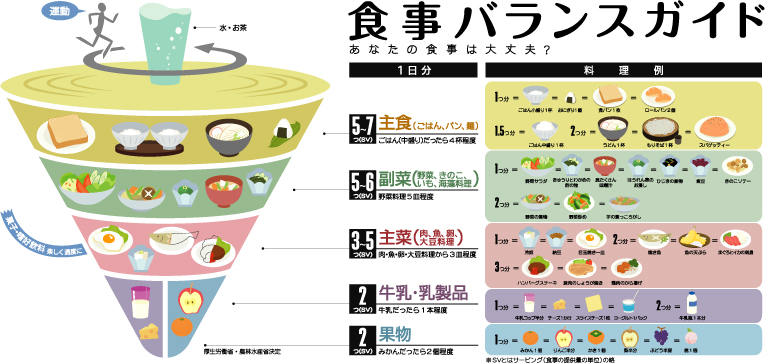

そのため栄養バランスよく、しっかり三食食べながら痩せられる方法として、こちらの記事で「食事バランスガイド」をご紹介させていただきました。

今回は「食事バランスガイド」の中身を詳しくみながら、「主食」、「副菜」、「主菜」、「牛乳・乳製品」、「果物」の取り方についてお話していきます。

主食(ご飯、パン、麺)

主食になるものは?

主食はご飯や、パン、麺類などの穀類を主な材料として作られたものを指し、お好み焼きやインスタントラーメン、コーンフレークやオートミールなどもここに含まれます。

主食は食事バランスガイドのコマの一番上に位置し、一日の食事の中で最も多く取りたい食品です。

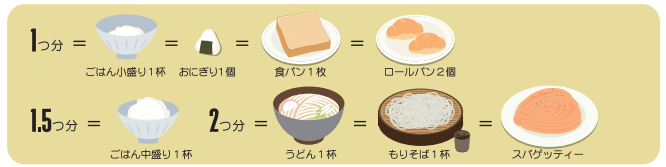

炭水化物約40gを1つ(SV)とし、一般成人の1日に摂る量は5〜7つ(SV)とされています。

このように単位ごとの料理の量や内容が示されているのでこれを5〜7つになるように組み合わせていきます。

ご飯(中盛り)(=約1.5つ分)であれば4杯程度に相当します。

食パンやロールパンは主食に含まれますが、甘い菓子パンは菓子類に分類され主食には含まれないので注意しましょう!

副菜(野菜、いも、きのこ類、海藻類)

副菜になるものは?

副菜は野菜やいも類、きのこ類、海藻などを主材料として作られた料理とこれらを2/3以上含む料理を指します。

これらを約70g含むものを1つ(SV)と設定しています。

副菜では各種ビタミンやミネラル、食物繊維を摂ることができます。

おひたしやひじきの煮付け、野菜たっぷりの味噌汁やコロッケなども副菜に含まれます。

一般成人の1日に摂りたい目安は5〜6つ(SV)です。

1つ( SV)はおひたしの小鉢1つ分が目安なので、一日に6つとる場合、毎食2品程度、主食の次に多く摂るべき料理になります。

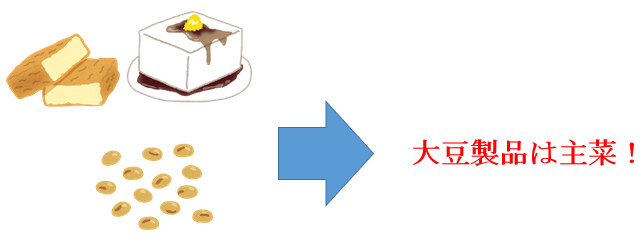

注意したいのが、冷奴などの大豆製品は副菜のイメージが強いですが、「主菜になる」ので間違わないようにしましょう。

副菜の野菜は彩り豊かで旬の野菜を使うと栄養価も高く、季節感を出すことができます。

またエネルギー量の低い食材を使うので料理になってもエネルギー量が低めなのも特徴の一つで、野菜などはしっかりと噛む必要があるので、満腹感を得やすく食べ過ぎを防止することができます。

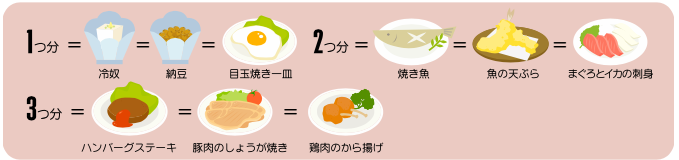

主菜(肉、魚、卵、大豆料理)

主菜になるものは?

主菜は肉や魚、卵、大豆製品などを主材料とした献立のメインとなる料理です。

タンパク質約6g含むものを1つ(SV)としています。

一般成人の一日に摂りたい目安は3〜5つ(SV)です。

主菜に最も多く含まれているのは血や肉になるタンパク質と脂質です。

そのため体に必要なタンパク質を摂ること大切ですが、摂りすぎると脂質も多くとってしまい、肥満に繋がってしまいます。

主菜にはそのほかにも、タンパク質だけでなく魚からはIPAやDHAなどのn-3系の不飽和脂肪酸(血液をサラサラにする効果がある)を含んでいたり、赤身肉にはビタミンB群などのビタミンや鉄などのミネラルが豊富に含まれています。

肉などに含まれる鉄は野菜に含まれる鉄よりも吸収率が良いのが特徴の一つでもあります。

大豆製品からは良質なタンパク質や大豆サポニン、イソフラボンなどの注目の成分も摂ることができます。

卵もバランスのとれたタンパク質源のため、1日1個は摂りたい食材です。

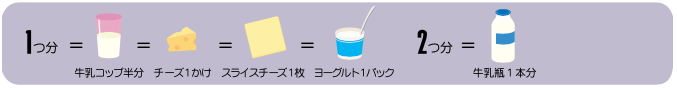

牛乳・乳製品

牛乳や乳製品は特に成長期の子どもや女性に欠かせないカルシウムを多く含みます。

カルシウムを約100mg含むものを1つ(SV)としています。

一般成人の一日に摂りたい目安は2つ(SV)です。

牛乳コップ1杯(200ml)で一日に必要な分を取ることができます。

牛乳は脂質が多いものから無脂肪乳まであり、脂質が多いほどコクがありエネルギー量も高くなります。

また、チーズも種類によっては脂質の量が異なりますので、カロリーオーバーにならないように成分表示に注意し摂りましょう。

果物

果物約100gを1つ(SV)としています。

果物には生の果物はもちろん、ドライフルーツや缶詰、果汁100%のジュースも含まれます。

一般成人の一日に摂りたい目安は2つ(SV)です。

果物にはビタミンCやカリウム、ペクチンなどの水溶性食物繊維、ポリフェノールなどが多く含まれているので毎日摂りたいところです。

しかし、果物には果糖も多く含まれており野菜の約2倍のエネルギー量があるので、野菜の代わりに果物を取ることはやめましょう。

果物は旬の短い間しか店頭に並ばないので、ドライフルーツや缶詰、ジュースよりも生の果物を楽しみながら適量食べるのがおすすめです。

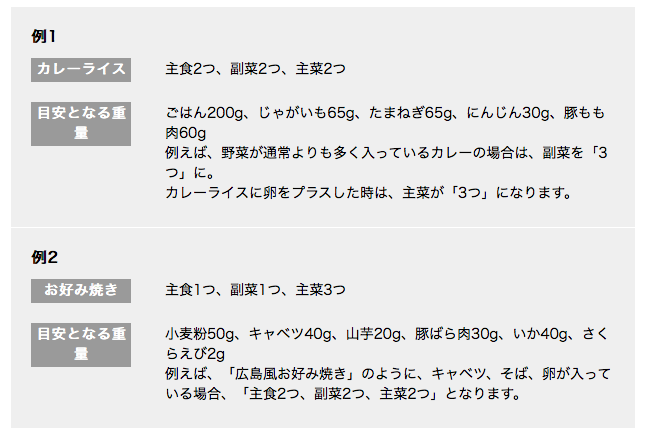

複合的な料理の数え方

カレーライスやカツ丼など複合料理はどのように単位(つ(SV))を数えるか悩みますよね。

主な材料として米、肉、野菜と複数の料理グループの食材が使われています。

この場合、各料理グループごとに「つ(SV)」を計算して全ての料理グループと、「つ(SV)」を表示していきます。

このように、使われている食材をそれぞれのグループに当てはめて単位(つ(SV))を計算してみましょう。

そのほか、計算に困ったらこちらの農林水産省の「sv計算が難しいもの」を参考にしてみてください。

初めはコマを立てるのが難しいと思いますが、栄養バランスを意識して副菜を1品たすだけでも体に良い食事にすることができます。

「食べたもの」で私たちの体はできています。

これから先も健康でいられるために、食事バランスガイドを活用しながら日々の食生活を見直してみませんか?

コメントを残す